きこえない人・きこえにくい人も安心して暮らせる社会を

70年前に、ろうあ者が手で夢を語りました

歴史の長い間、きこえない子どもが生まれた家では、表に出さないよう家に閉じ込めたこと、街の中で手話をするとおかしな目で見られたこと、職業も自由に選択できなかったこと、運転免許取得を認めないなど、ろうあ者に対する理解が無く、差別を受けてきました。

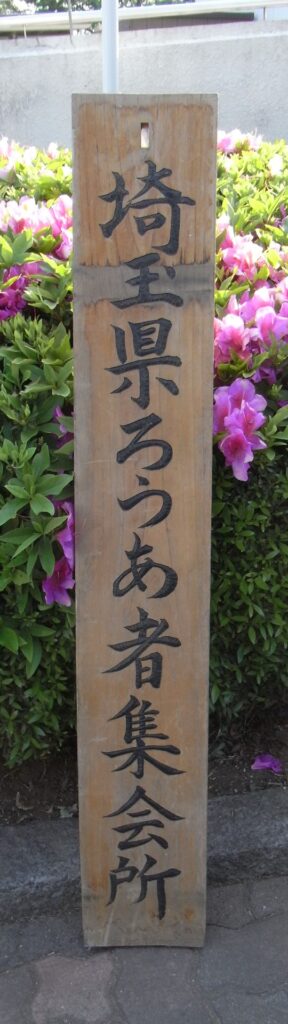

明治時代、ろう学校を卒業した人たちが同窓会などで親睦を深めることから始まり、終戦後の1947(昭和22)年に全日本聾唖連盟が発足、同年に埼玉県盲亜学校聾部同窓会が発会され、「埼玉聾唖協会」が発足、1949(昭和24)年に「埼玉ローア協会」が発足、1951(昭和26)年には「埼玉県児玉郡ローア協会」が発足しました。そして1952(昭和27)年に埼玉ローア協会と埼玉県児玉郡ローア協会が合併し「埼玉県ろう者協会」が誕生しました。そして1958(昭和33)年には「埼玉県ろうあ協会」に名称変更されました。

きこえない人たちで「社会的な差別をなくし、人間としての権利・安定した生活の保障」を目指して運動を始めました。協会独自の機関紙を発行し、仲間の自覚を促し、手をたずさえて社会に対し組織的な活動をしました。

そして市町村に聴覚障害者団体が設立され、会員数が大規模になってきたこと、手話サークルが広がってきたなど、埼玉県ろうあ協会の社会的役割と存在がますます重くなってきたこと、組織や運営を固める必要性が出始め、法人化の早期実現に取り組んできました。そして1994年(平成6年)2月3日をもって、正式に法人化が認められ、「社団法人埼玉県聴覚障害者協会」が発足しました。

全日本ろうあ連盟と共に、きこえない・きこえにくい人の社会完全参加と平等を目指してきました。市独自での手話通訳者派遣事業の開始などコミュニケーション支援事業を拡大させ、会議などの情報保障、福祉向上、就労問題、聴覚障害者欠格条項、ろう教育の発展、スポーツ促進及び文化促進など、さまざまな活動を行いました。

私たちの活動は、社会に影響を与え続け、また手話の広がりによって、きこえない・きこえにくい人に対する理解が広まってきました。あらゆる情報の保障、法律の整備や、コミュニケーション手段の一つである手話が言語として認められてきました。

当協会は、2022(令和4)年4月に70周年を迎えました、70年間の波乱のある活動を通じ、きこえない・きこえにくい人に対する社会の理解が深まってきました。しかし、まだ社会への完全参加と平等には達していません。

私たちは、手話を生きる、ろう者としての誇りを持ち、仲間たちと共に安心のある社会と輝く未来を目指して、これからも活動をしていきます。

次の80周年へ――。「手話で生きる」ステージに向かっていきます。